2016・1・16 山路愛山19 頼山陽評価の大転換点

日本広しといえど、今、日本で山路愛山について発信しているのはおそらくこのホームページだけだろう(笑)

などと考えつつ、先日来中断していた山路愛山の「日本現代の史學及び史家」について書きたい。

「日本現代の史學及び史家」は小説でいえば、短編程度の長さだが、構成上の柱の一つが頼山陽であり、しかも大きな役割を果たしている。

愛山は「興感」という言葉をさかんに用いる。現代ではほとんど使われないが、愛山は「(頼山陽の)其詩文も興感を主として、其史書も自然に興感としたり」というように使う。

川田甕江が『外史辨誤』で行った『日本外史』の誤りの指摘を批判的し、「山陽は人心中に英雄を活躍せしめ、王政復古を生ずべき熱を発せしめた…」と書いているのを読んでも、「興感」のおよその意味はつかめるだろう。

要するに歴史とは史実に忠実である必要はなく、多少脚色してもそれによってなにがしかの感情を興させるほうがいいという意味であろう。

それにしても…

愛山は「頼襄を論ず」において「頼山陽は王政復古など想定していない公武合体論者だった」と書いていたはず。しかるに「日本現代の史學及び史家」では「王政復古を生ずべき熱を発せしめた」と書いている。

「頼襄を論ず」が発表されたのは明治26年。明治27年日清戦争、明治37年日清戦争があり、「日本現代の史學及び史家」が発表されたのは明治42年。

愛山のこの変化は、頼山陽の評価にとっても大転換点になったと推測されるのである。

2016・1・13

山路愛山18 在野の歴史家

匿名さんへ

山路愛山の思想について、新たに「日本の名著 徳富蘇峰 山路愛山」(中央公論社 昭和)46年)を読んでみました。

冒頭には隅谷三喜男という方の「明治ナショナリズムの軌跡」という解説が載っていて、そこにも「愛山は思想的にもやがて『帝国主義』『皇室中心主義』等、徳富蘇峰と同じ道を歩んでいった」と書かれています。

もっとも、隅谷氏は次のように愛山を擁護しています。

「だが蘇峰と決定的に異なったところは、決して自ら権勢に近寄ろうとしなかった点である」

「彼は終生在野の歴史家であり、文筆家であった」

隅谷氏は愛山が終始「人民の視点」を持つことで、国家社会主義や帝国主義の歯止めになったと指摘しているのです。

2016・1・8

山路愛山17

いずれにしろ革新的

昭和43年刊行「日本文学全集13明治の思想家集」(講談社)には、山路愛山が頼山陽に言及している『日本現代の史學及び史家』も載っている。

それをご紹介する前に、念を押しておきたいことがある。

頼山陽は「尊攘夷論者」ではなく「公武合体論者」である…と書けば、こんどは「頼山陽は公武合体論者である」という言葉が独り歩きするかもしれない。

世間というのはレッテルを貼りたがるものだ。レッテルを貼り、それで見下したような気持になり、安心する。あなたの中にもそんな気持ちはありませんか?

山陽が公武合体論者であろうが、なかろうが、山陽が考えたこと、書き残そうとしたことは、山陽が生きていた時代の穏健的な常識とは異なり、革新的であったたことは確かなのである。

ということを、一応書いておきたかった。

2016・1・3 山路愛山16 山路愛山の思想

匿名さんへ

遅くなりましたが、山路愛山(元治元年1868~大正6年1917)に関する長谷川泉の「明治思想家入門」の要約をご紹介します。

底本は昭和43年刊行「日本文学全集13明治の思想家集」(講談社)

結論からいえば、徳富蘇峰の変節を愛山が批判するということは書かれていません。それどころか、明治30年に民友社をやめたあと、32年、蘇峰の推薦で信濃毎日新聞主筆の職を得ています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

そもそも山路家は幕臣として天文方を務め、役高100俵ほどの微禄。明治2年に静岡に移住し、生活は貧窮していた。

愛山は9歳から手習いの師につき、明治19年23歳の時、キリスト教に入信。明治21年に上京して東洋英和学校に入学。牧師としての生活も送り、北村渓谷を知る。

愛山の人生に転機をもたらしたのは、明治20年の徳冨蘇峰との出会い。創刊された「国民之友」に感激して書簡を送り、明治25年民友社に入社。

国民新聞とも結びつき、信濃毎日新聞の主筆、独立評論、国民雑誌の発刊、信濃日日新聞主筆などを経て、早大、慶大、同志社第の講師もつとめる。

愛山は在野の文筆家として終始筆をふるう。その精神構造は儒教精神が底流をなし、キリスト教の精神が接ぎ木された。

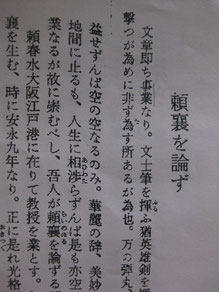

愛山の信条は、北村渓谷との人生相渉論争を展開する契機になった「頼襄を論ず」で有名な「文章即ち事業なり」に示されている。

愛山の本領は博大な視野をもつ史論家というところにあり、透谷のようなロマン主義的文学観には同調できなかった。これは蘇峰についても同様。

愛山は民友社時代、「近世物質的の進歩」において「世に知られざる英雄の手に」なった功をたたえ、民衆のエネルギーをたたえた。

だが「余は何故に帝国主義の信者たる乎」「余が所謂帝国主義」で内村鑑三に答えた反論はナショナリズムへの姿勢を明らかにした。

ただ、愛山が唱えた帝国主義は、国家社会主義へ転回する微妙な転位はらんでおり、「日本の人民は昔より政府をして自己の思考に適せしむるの能力を有せり。今に至りて此権なしと曰ふ、これ日本人民の歴史を侮辱する者也」という言葉のなかにきざされている。

2015・12・31 山路愛山15 公武合体と尊皇攘夷

匿名さんの要望にこたえて、山路愛山についての解説を紹介しなければならないのに、またも脱線をお許し願いたい。

そもそも公武合体とは何か? 尊皇攘夷とは何か?

これがわからなければ、山路愛山が指摘していることの凄さが伝わらないだろう。

あくまで私見ではあるが、公武合体の萌芽はすでに阿部正弘が老中首座に就いた弘化2年(1845)ころからあった。

阿部正弘、島津斉彬、徳川斉昭、松平春嶽らは一橋派として、一橋慶喜を将軍につけようとする一派を形成するが、公武合体の萌芽はまさにここにあった。

当時、第12代将軍徳川家慶の正室は有栖川宮の娘で、その妹は徳川斉昭の正室。一橋慶喜(徳川斉昭の息子)の正室は一条家の娘。

ご存じ第13代将軍徳川家定の正室は島津斉彬の養女の篤姫。

この一橋派こそ、自分たちの権力の維持も含め、公武合体こそが幕藩体制の強化に有効と考えたのであった。

この集団の陰の存在として、頼山陽の弟子にして、阿部正弘の懐刀であった関藤藤陰がいたところにも、山路愛山の指摘の正当性を感じる。

その後、阿部正弘、島津斉彬、徳川斉昭は没し、公武合体は、一般には文久元年(1861)の皇女皇女和宮の降嫁でピークに達した観があるが、幕府の強引なやり方は朝廷勢力の反発を生み、勅許問題による南紀派との対立もあり、文久2年は京都を中心に尊皇攘夷の嵐が吹き荒れる。

当初、一橋派が目指した公武合体は、逆に朝廷の権力を強め、とくに長州藩の台頭を招く結果となる。

わかりやすく書こうと努めてみたが、いかがであろうか?

(参考文献『敗れざる幕末』)

これまでとりあげてきた頼山陽関係の書物の多くにも、徳富蘇峰の通称の猪一郎の名が記されている。

2015・12・30

山路愛山14 徳富蘇峰という人

匿名さん

期せずして徳富蘇峰の名前が出てきた。頼山陽を調べようとすれば、行く先々で徳富蘇峰の名前に出会う。

頼山陽研究にとって徳富蘇峰は「諸刃の剣」というべき存在で、彼がいたから頼山陽の名が後世まで伝わり、彼のせいで頼山陽の本質が歪められたといえる。

山路愛山「頼襄を論ず」の第一回で書いているように、そもそも山路愛山をとりあげようと思ったのは徳富蘇峰が絡んでいると思ったからだ。

頼山陽ネットワーク公式ホームページを立ち上げて以来、ずっと蘇峰について書こうと意図しつつ、果たしていない。

というのもこの「妄想の巨人」ともいうべき人物の全体像はあまりにも大きすぎ、またひとたび足を踏み入れるとずるずると底なし沼に引き入れられるような印象があるからだった。しかしこれを機に、少し時間はかかるかもしれないが、接近を試みてみようと思う。

論旨から離れてしまった。

匿名さん、愛山については所蔵している本に解説が載っているので、次回ご紹介します。いくらかはご参考になろうかと思います。

2015・12・30 匿名さん「頼山陽は公武合体論者に賛成」

見延さんの 「山路愛山 『頼襄を論ず』 」 を興味深く一気に読ませていただきました。

わたくしも見延説に全面的に同感です。まだ頼山陽についての勉強は不十分ですが、頼山陽は尊王攘夷・討幕論者ではなく、強いていえば公武合体論者だと考えています。

その山陽が戦前あのように皇国史観論者・尊王攘夷論者に祀り上げられたのは、日清戦争後の徳富蘇峰の 「変節」 によるところが大きいと思います。

蘇峰は日清戦争後の遼東半島の返還をもとめる 「三国干渉」 に憤慨して、明治29年(1896)に「日英同盟をはやく組織せよ」 という社説を 「国民の友」 に掲載します。そして翌年の明治30年には第二次松方内閣の内務省勅任参事官に就任して、すっかりそれまでの政府批判の矛先が影をひそめ、蘇峰の 「変節」 が取りざたされます。「国民の友」 の不買運動が起こっていますから相当なものです。

その変節を山路愛山も批判したというのを思い出して、ネットで調べたのですが見つかりませんでした。

ジャーナリストは本来その存在自体が反権力の要素をもっていますから、

それ以来、ジャーナリストとしては、山路愛山のほうが徳富蘇峰より上だと考えてきました。

ところが今回、インターネットで検索していて、山路愛山について気になる内容を発見しました。

山路愛山がクリスチャンであったことも此度の調査ではじめて知りましたが、

その愛山が、内村鑑三の著書をもじって 「余は何故に帝国主義の信者たる乎」 を 『独立評論』 の創刊号で発表し、内村に公開質問状を突き付けているいることです。

日露戦争での内村は徹底した非戦論でしたから、アジアの国にも生存権があることを主張したかったようですが、当然、内村鑑三も反論していて、山路愛山も徳富蘇峰もともに 「君子豹変の実例」 ときめつけて無視しています。わたし自身は、愛山はもっとすぐれたジャーナリストとして見ていましたから、すこし残念に思います。

これについて、また別な情報があれば教えてください。

2015・12・29

山路愛山『頼襄を論ず』再び13

「頼山陽は公武合体論者」

いったん最終回とした山路愛山『頼襄を論ず』

だが突然のようにひらめいた。

山路愛山が綴っていることは、頼山陽ネットワークが求めている核心に近いものではないか、と。

前回、書いたこの個所。

「安政、文久の頃、人々は頼山陽を、王政復古を唱える者として考えていなかった。島津斉彬と同じくまず公武合体論によって、時流に通用させようとしたのではないか、と」

山路愛山は、頼山陽は王政復古など想定していない「公武合体論者」だったといっているのだ。

考えてみれば、すごいことをいっている。

現在を生きるわれわれは教科書や巷間流布している歴史関係の書物によって、頼山陽は「尊皇攘夷論者」と思い込まされている。

「公武合体論」と「尊皇攘夷論」は似ているようで、違う。

「公武合体論」は文字通り、朝廷と武家を合体させ、それによって日本が一体となり、諸外国からの脅威に備えようという考え方。一方、「尊皇攘夷」はイデオロギーとしての倒幕論である。

だから愛山は山陽の父の春水、叔父の杏坪らを引きあいに出した。そうなのだ。山陽の家庭環境、生育歴、あるいは『日本外史』を含むすべての書物に倒幕を臭わすものなど皆無である。なんども書くが、倒幕などされては頼家はよりどころを失ってしまうのだから。

愛山の結びの文章。

「後来海警屡々至るに及んで天下の人心俄然として覚める、尊皇攘夷の声四海に遍(あまね)かりしもの、いずくんぞ知らん、彼が教訓の結果にあらざるを。ああ、これ頼襄の事業なり」

意訳してみよう。

「山陽が没した後、諸外国からの脅威が日本に迫るに及んで、人々の海防への意識は俄然目覚めた。そこで尊皇攘夷の声が日本中に広まったが、どうして知らないのだろうか、これが頼山陽の繰り返した教訓の結果ではないということを。ああ、これこそが頼山陽の事業なのである」

この意訳に間違いがあるという方はどうかご指摘ください。よろしくお願い致します。

続きます。

2015・12・9 山路愛山『頼襄を論ず』最終回

愛山は山陽が51歳で亡くなったと書く。これは正しい。一般に53歳で亡くなったといわれるが、満年齢では51歳で瞑目した。

愛山は山陽の主要著作を並べた後で書く。

「要するに彼(頼山陽)は漢学者なり。しかれども彼は日本人なり。彼は日本人として日本の英雄を詠ぜり。彼は感情に置いて歴史的なり。彼は日本人として日本の歴史を書けり。これゆえに王朝の盛時を追懐しては現時の式微を嘆じ、寛永の士風を追憶しては近世の軽薄を罵り、楠河野ために慷慨の涙をそそぎ、北条氏の専権に切歯せり」

さらに山陽は知識において歴史的であり、革命にくみする者でなく、哲学的な理想を有する者ではなく、つまり荻生徂徠派のような想考的な政論はなすことはなく、時勢と事情が山陽の立論の根拠とする。

つまり山陽は歴史に基づいたリアリストだといっている。

そしてここからが重要なところだ。

安政、文久の頃、人々は頼山陽を、王政復古を唱える者として考えていなかった。島津斉彬と同じくまず公武合体論によって、時流に通用させようとしたのではないか、と。

結びはこうだ。

「後来海警屡々至るに及んで天下の人心俄然として覚める、尊皇攘夷の声四海に遍(あまね)かりしもの、いずくんぞ知らん、彼が教訓の結果にあらざるを。ああ、これ頼襄の事業なり」

以前も書いたが、明治26年に山陽をまだこのように冷静に分析できる言論人がいたことは、記憶にとどめておきたい。

日清戦争が始まるのは翌明治27年である。(了)

2015・11・13 山路愛山『頼襄を論ず』11

愛山は、その後、頼山陽の足跡を追う。

文化10年の父春水との和解、文化12年の春水との永別、文政元年から2年にかけての九州遊歴、文政6年の水西荘購入、日野大納言との交流、文政10年の菅茶山の逝去、多くの文人墨客との交流、さらには『日本外史』献本後、天保元年の松平定信の卒去。

愛山は山陽の著作のみならず、山陽の生涯についても熟知しているということを読者に知らせようとしている。

そしていよいよ天保元年、山陽が胸を病むところにさしかかる。

(次回、この項、最終回)

2015・11・2 山路愛山『頼襄を論ず』10

「文化7年冬、頼山陽が30歳の時、備後神辺の菅茶山のもとに赴く。

しかし福山藩家老の詩会に招かれたとき、茶山の養子のように呼び捨てにされ、妻を迎えよと勧められたことにも、不満が募る。

茶山に思いの丈を綴った手紙を書き、京に居を移す許可を得る。折りしも古い世代から、新世代へと時代は移っていた頃だった。

文運は山陽によって一変し、山陽は精神世界の帝王となった。山陽の言葉は世論となり、詩賦は一世を風靡した。山陽は天下に敵のいない者とし立つことになったのである」

以上のように愛山は書いている。

だが、茶山の慰留を振り切って京都に居を移した頼山陽は、おそらく生涯で最も多難な時期を過ごしていた。

文化10年、父の春水の計らいによって、勘気が解かれるまで、京都で足場を築くことができなかった。

前回は褒めたものの、愛山の分析は、必ずしも「頼山陽ネットワーク」の見解と一致するとはいえないようである。

山路愛山『頼襄を論ず』⑨

愛山は山陽の性格について以下のように書く。

「彼は知識において極めて革新的進歩的な男性ではあるが、情においては極めて保守の人物である」

「山陽が菅茶山にあてた手紙を読んでも、京都に居を移したあと故郷広島を幾度となく往復したことをみても、彼は封建を非とした。封建以外の民になろうと思っていたとは、とうてい想像できない」

「山陽が『日本外史』を書いたのは、『大日本史』が水戸藩にあるように、『日本外史』は広島藩の文籍となることを願ったからだ。父の春水が果たし得なかったことを実現しようとしたのだ。だから浅野家についてはその名を出さなかった。これが『日本外史』の本質である」

「『日本外史』は山陽が30歳の時に書き終えられ、20余年にわたり改稿が行われたが、終始一貫して山陽の胸中には封建社会革命の目的などなかった。それが『日本外史』が天下に流布して、王政復古の預言者となり、社会の改革を知らせる暁鐘になるとは、誰が図ったのであろうか」

なんと、愛山が書いていることは、「山陽は倒幕など考えたことなく、王政復古の預言者でもない」という頼山陽ネットワークの主張と重なるではないか。

もう一度、確認しておくが、この文章が発表されたのは明治26年である。この頃には、まだ愛山のように頼山陽を冷静に分析できる言論人がいたということである。

ちょうど半分を過ぎたあたり。面白くなってきた。

山路愛山『頼襄を論ず』⑧

昌平黌で学んだあと広島に帰った山陽。

愛山は書く。「父は光れり、子は曇れり」と。

広島藩の朱子学者として、頂点を極めようとしている父春水。それに対して山陽は脱藩事件を起こす。

この辺りの経緯は多くの方はご存じなので省略するが、愛山もその後の閉居の間に日本外史が書かれたことを次のように評価する。

「知るべし 日本の文学史に特筆大書して其大作たるを誇るべき日本外史は実に一個の青年男児になりたるものなることを。是に実に驚くべし」

そしてここから、意外に思われることが書かれている。

山路愛山『頼襄を論ず』⑦

愛山は続けて書く。

頼山陽が生きた時代は江戸後期。幕府による専制政治の弊害が現れはじめ、反動として尊皇論が広がり始める。

例えば、高山彦九郎。山陽の父の春水とも交流のあった人物で、彼が自殺したのは山陽14歳の時であった。

さらに水戸光圀は湊川に楠氏の碑を建て、新井白石は親王宣下の儀を提出し、竹内式部は流され、山県大弍は今の朝廷は覇囚のようだと嘆息し、本居宣長は上代朝廷の陵威を回想し、蒲生君平は山稜の荒廃隠滅を嘆くなど、勤皇の機運は全国に広まっていった。

こんな中、山陽は江戸の昌平黌で父春水の友人にして、義理の叔父にあたる尾藤二洲に学んだ。

二洲は国史を語り、山陽はそれを聞いた。五十二歳の老人(二洲)と十七歳の少年(山陽)は戦国の英雄を論じ、それは口角泡を飛ばすがごときで、往々にして夜更かしすることさえあった。

それをみて山陽の叔母にして、二洲の妻の梅月は山陽を叱り、部屋に帰らせたと後に二洲は笑いながら回想している。

山路愛山『頼襄を論ず』⑥

山路愛山は書く。

「読者、もしかれ(頼山陽)が楠河州を詠じたる詩を読まば、いかに勤皇の精神が、かれの青年なる脳中にふつふつたるかを見ん」

楠河州とは楠正成のこと。

前回も書いたように、山陽は江戸に向かう途中で「楠河州の墳に謁して作有り」という漢詩を詠んでいる。

山陽は『日本外史』の論賛でも勤皇に厚かった楠正成を称賛する文章を残している。それゆえに山陽もまた勤皇家といわれる。

その事実を否定するつもりはないが、一つ明らかにしておきたいのは、山陽は楠正成が忠義を尽くした後醍醐天皇を評価していないという点だ。

後醍醐天皇と敵対した北条氏や足利尊氏に筆誅を加えたことは広く知られ、後世にも多大な影響をもたらしたが、後醍醐天皇を評価していないという点はほとんど知られず、山陽は盲目的な天皇信奉者であるというイメージばかりが一人歩きしてきた。

山陽が生きていた時代の「勤皇」の意味と 後に「尊皇」という言葉に置き換えられる傾向が強まる「勤皇」とは、若干、ニュアンスが異なるのではないか。

山陽が書きたかったのは、武士の本分や役割、いわゆる武士としての生き方や忠義というものであり、『日本外史』で武士の起こりから筆を起こしたのはそのためだ、と考えたいが、どうだろう。

愛山が「頼襄を論ず」を書いた明治26年は、日清戦争が始まる前年だ。

「頼襄を論ず」を書いた意図を探るために、さらに読み進めていこう。

2015・9・11 山路愛山「頼襄を論ず」⑤

愛山は思想世界が人生から遠くなっていることを憂い、史学であればその弊害を取り除いてくれるだろうと考え、次のように持論を展開させる。

「山陽は岐路に立っている。一つは「小学」「近思録」に代表される朱子学(儒学)の道、もう一つは詩文を書く道。

但し、前者は乾燥しすぎた道であり、後者は余りにもぬかるんだ道で、乾燥した道を逝けば化石になり、ぬかるんだ道を行けば流される。

ただ、光明はある。それが史学に進むことなのである」

突っ込みどころがないではないけれど、わかりやすい比喩なので、横やりは入れず、先に進もう。

山陽は18歳の、叔父の杏坪に従い、昌平黌に学び、義理の叔父である尾藤二洲の塾に入る。

このとき、江戸に向かう道中、一の谷で平氏を弔い、湊川では楠氏の墳に謁し、詠史を詠む。

愛山がいうように、山陽は「一の谷を過ぎて平源興亡のことを懐い、歌を作る」「楠河州の墳に謁して作有り」を残している。

そして愛山はこれを「勤皇の精神」と結びつける。

2015・9・10 山路愛山「頼襄を論ず」④

愛山は書く。

「頼氏は寧馨児(ねいけいじ)を有せり」と。寧馨児とは中国晋・宋のころの俗語で、すぐれた子、神童という意味。

とうぜんながら、寧馨児は山陽を指している。

山陽の父の春水と親交のある薩摩藩の赤崎海門は、山陽の詩を儒官の柴野栗山に見せた。栗山は「儒服せる豪傑」で「事業を以って自ら任ずる者」で「英才を詩文に中にへらすことを潔しとしない」

その栗山が「歴史書を読んで、古今のことを知るべきだ。それにはまず『通鑑綱目』(朱熹が著した歴史書)から読んだほうかいい」というので、海門は江戸から薩摩に帰る途中で広島に寄り、山陽にその言葉を伝えた。

これぞまさに「インスピレーション」というべきもので、文学社会の重鎮であった栗山の一言が電気のごとく少年山陽を鼓舞させた。山陽が後年史学に進んだのはここに端を発する。

愛山が使う「インスピレーション」や「文学」の意味は現代と若干異なるように思えるが、先を急ごう。

愛山は書く。

「史学なる哉、史学なるかな。史学は実に当時における思想世界の薬石でなり」と。

薬石とは意訳すれば、病気を治す薬の意味か。史学は思想世界を治す薬である、という意味か。

「史学」や「思想世界」の意味も、現代の用い方とニュアンスが異なるような気もするが、なんとなく、わからないでもない。

2015・9・4 山路愛山「頼襄を論ず」③

山路愛山によれば、徳川i家の天下となって以降、藤原惺窩、林羅山唱道する宋儒理来が圧倒し、その後、王陽明の唯心論は中江藤樹、古文辞派と称する功利主義は荻生徂徠、古学と称する性理学は伊藤仁斎、儒教と神道を混ぜたる一種の哲学は山崎闇斎によって唱えられるなど、各種各色の藝議論が沸き起った。

これらが「創始の時代」で、その後「選択の時代」となり、頼春水は柴野立算、尾藤二洲、古賀精里とともに宋儒を尊信して学統を一にする党派を形成した。

宋儒とは中国、宋代の儒者の総称で、程顥・程頤・朱熹など程顥などがいることから程朱子学、または朱子学と呼ばれる。

この父に加え、山陽の母も「尋常の婦人」ではなく、山陽の幼少の教育は彼女の担当だった。

父についで、母が山陽に与えた影響についても言及される。この接近の仕方も悪くない、

だが次にこのようなことが書かれる。

山陽は論語や孟子をなげうち、絵本を熟視した。義経、弁慶、正清の絵像を見てあどけない英雄崇拝の感情を燃え上がらせた。これが山陽の進むべき方向を決定した。子どものころから空文をきらい、事実を喜ぶようになった。

うーん、そうかな。絵本を好んで読んだということは、事実より空文を好んだと思うのだが……。

2015・8・30 山路愛山「頼襄を論ず」②

山路愛山と北村透谷の間でたたかわされた「人生相渉論争」は、愛山が「頼襄を論ず」の冒頭に書いた「文章即ち事業なり」は是か非かというところから始まった論争のようである。

とりあえず「人生相渉論争」は脇において、「文章は事業である」と考える愛山は、頼山陽をどのようにとらえているのか、見ていこう。

いきなり次のように紹介される。

「王政復古の預言者、文運改革の指導者たる大詩人」

頼山陽び没後61年目、明治26年(1893)には「王政復古の預言者」という形容がなされていたことがわかる。

「頼襄を論ず」は何に発表されたのか。愛山はこの頃、民友社「国民新聞」の記者だから、「国民新聞」に発表されたと考えるのが自然であろう。

愛山は続けて、山陽の父の春水について触れる。春水が程朱子学を信奉するようになったのは、「選択の時代」に生まれたからとする。

各種の思想が生まれる創始の時代は過ぎて、「選択の時代」になり、諸説からもっとも良いものを選び、「宋儒」の党派を形成した、と。

頼山陽の思想形成を考えるとき、朱子学者の春水抜きには語れない。「文章即ち事業なり」「王政復古の預言者」はともかく、この辺りまで、愛山の山陽への接近の仕方は、悪くない。

続きます。

2015・8・25

山路愛山「頼襄を論ず」

「『日本外史』を読む会」でいっしょに勉強している方から山路愛山の「頼襄を論ず」のコピーをいただいた。

恥ずかしながら、この文章の存在は知らなかった。そもそも山路愛山に関する知識もほとんどない。

調べてみると、「頼襄を論ず」はすでに著作権が切れたので、インターネット上に全文が掲載されていることがわかった。

山路愛山は元治元年(1865)東京生まれの史論家・評論家。国民新聞の記者になり、のち民友社で史論・文学論を発表。その後も信濃毎日新聞の主筆となる。大正6年(1917)54歳で没した。

「頼襄を論ず」は明治26年(1893)愛山が28歳のときに発表された。

さらに調べると、この「頼襄を論ず」をめぐって北村透谷との間で論争が繰り広げられ、「人生相渉論争」と呼ばれていることも知った。

「人生相渉論争」の焦点について、元広大教授の槙林滉二氏は「北村透谷と徳冨蘇峰」という論文の冒頭で次のように書いている。

「 広義の功利 主義思想を述べる愛山に対して、 いま一つ深い人間精神の追求を主張したのが透谷の立場だったのである。 そして一般に、その愛山の背後に徳富蘇峰が存在したといわれる。むしろ人生相渉論争において透谷が目標としたのは蘇峰であったとする説さえある」

「頼襄を論ず」は頼山陽の生涯について書かれているが、残念ながら論争の争点は頼山陽の人生とか生き方から離れて、文学に向かう姿勢のようなものになっている。

しかし徳冨蘇峰が出てきた。この問題をもう少し掘り下げて考えたいと思う。

続きます。

頼山陽ネットワーク

「頼山陽ネットワーク」は 頼山陽周辺の情報を

発信しています。15年間の活動が認められて

第41回頼山陽記念文化賞(2023年)を受賞しました。

頼山陽ネットワーク

「頼山陽ネットワーク」は 頼山陽周辺の情報を

発信しています。15年間の活動が認められて

第41回頼山陽記念文化賞(2023年)を受賞しました。