投稿者の名前がない場合は見延典子が書いています。

1827年(文政10)頼山陽が松平定信(楽翁)に『日本外史』を献じ、褒賞を得ました。御三卿田安家出身の定信は老中首座として寛政の改革を行なった人物で、将軍家には複雑な思いを抱いていましたが、徳川家の一員であることに変わりはなく、山陽は徳川家からお墨付きをもらったといえるでしょう。

2025・4・15

久保寺辰彦さん「『日本外史』(久太郎版)の松平楽翁の題辞」⑥

京都頼家の支峰(又次郎)、鴨崖(三樹三郎)、広島頼家の聿庵(余一)、門弟だった後藤松陰は、先を越された川越版『日本外史』に対抗するため、楽翁の題辞を載せた久太郎版『日本外史』を出版したかったのだと思います。そして、桑名藩へ許可を得るべく田内月堂を通じて交渉しました。

参考写真/ネットに出ている大正期の

『日本外史』(頼氏蔵板)。頼氏蔵版とは

久太郎版のことである。 BY事務局

しかし、川越版に遅れること4年、嘉永元年8月に出版した久太郎版『日本外史』にはまだ、楽翁の題辞は掲載されなかったようです。

嘉永2年4月時点でも、題辞の掲載について交渉中だったようです。

嘉永5年に到っても題辞の許可は得られていなかったようです。

※久保寺さんから『頼山陽全傳』の画像が送られていますが、都合により省略します。

2025・4・14

久保寺辰彦さん「『日本外史』(久太郎版)の松平楽翁の題辞」⑤

楽翁の題辞といわれるものには以下の4種類があると私は考えます。

① 楽翁自身が書いたもの

② ①を山陽の求めに応じて月堂が謄写したもの

③ ②を山陽が複写本にしたもの

④ ②を元に恐らく支峯が作成し、久太郎版『日本外史』に載せたもの

このうち①の原本は桑名市博物館に現存しています。また、その石版印刷が明治26年に『頼山陽真蹟上楽翁公書』として発行されています。

②の原本は不明です。恐らく蛤御門の変の火災で焼失したと思われます。

③の原本については時期は不明ですが小石暢太郎氏が藏していたことを、木崎愛吉が確認しています。(赤く囲った部分『頼山陽全伝』文政12年正月)

現在、京都在住の小石暢太郎御子孫の方に原本があるか確認中です。また、この内容を記したものが画像の頼山陽全傳に掲載されているものだと考えられます。

(青く囲った部分)

④ の原本についても不明です。これも蛤御門の変の火災で焼失したと思われます。これは、支峯が②を元に作成して、実際に書いたのは別の人物だと思われます。そして、これが嘉永元年の久太郎版『日本外史』の冒頭に掲載されているものだと私は考えます。

2025・4・13

見延典子「『日本外史』(久太郎版)の松平楽翁の題辞」④ ⇔ 久保寺辰彦さん

久保寺辰彦さんに改めて御解読文について確認しました。

これで、久保寺さんと見延が石村良子相談役のご協力を得て続けてきた「『日本外史』(久太郎版)の松平楽翁の題辞」が読み解けたことになります。

「頼子成上守国公書」掲載

おほかたことをしるすにもらさじとすればわづらはしくはぶけばまた要をうしなふ そのほどをうるものまたまれなるべし 評論などするもわがざえにもとめず をのつからの正理に至れば 穏當にしてその中道をうるがゆへに朕兆のめにみえざることまでものがす事なし これをまたくそなへしものはこの外史とやいはむとひそかにおもへばひそかしるしつ 後のひとの論はいかゞあらむ

文政十一年正月二十あまり五日風月翁

『日本外史』(久太郎版)題辞

おほよそことをしるすにもらさじとすれば煩はしくはぶけばまた要をうしなふ 評論するも自己のみよりなさゞればおのづからの正理に至りぬべし されば朕兆のめに見えぬ事をももらすことなく穏當にしてそのほどを得むことはいとかたきわざになむ 是を全くそなへしもの此外史とやいはむとひそかに思へはこゝにしるしをきぬ 後みむひとの論はたいかゞあらむ

文政十二年正月風月翁

但し、解読がすんで終わりというわけではありません。『日本外史』の題辞についての研究はこれまで手つかずの状態だったと思われます。この両文の違いが後世に何をもたらしたかを含め、引き続き久保寺さんと検証していく予定です。

見延典子

2025・4・12

久保寺辰彦さん「『日本外史』(久太郎版)の松平楽翁の題辞」③

⇔ 見延典子

見延典子さん

改めて国会図書館の全文と、題辞の釈文について送ります。

自分なりに解読しましたが合っているか不明です。間違いを指摘していただければ幸いです。

また、川越版の『校刻日本外史』について国会図書館で弘化、明治、大正、昭和版を確認しましたが、楽翁の題辞は今のところ見つかっていません。

久保寺辰彦

いはむとひそかにおもへは、こゝに/しるしをきぬ、後みむ(无)の人の/論、はた(当)いかゞあらむ(舞)

文政十二年正月 風月翁

至りぬべし、されば朕兆のめ/ にみえぬ事をも、もらすことなく/穏當にしてそのほどを得むこと/は、いとかたきわざになむ(舞)是を/全くそなへしもの此外史とや

おほよそことをしるすに/

もらさじとすれば煩はしく/はぶけばまた要をうしなふ/評論するも自己の見(み)より/なさゞれば、おのづからの正理に

一般に流布している松平楽翁の感想(題辞)との比較(久保寺辰彦版)

一般に流布している感想(題辞)

おはかたことをしるすに

もらさじとすればわづらはしく

はぶけばまた要をうしなふ

そのほどをうるもの、またまれなるべし

評論などするもわがさらにもとめず

をのつからの正理に

至れば、穏當にして、その中道をうるがゆへに

朕兆のめにみえざることまでも

のがす事なし、これを

またくそなへしものは、この外史とや

いはむとひそかにおもへばひそかしるしつ

後のひとの論はいかゞあらむ。

文政十一年正月二十あまり五日

日本外史』(久太郎版)

久保寺辰彦版

緑色は見延典子

おほよそことをしるすに

もらさじとすれば煩はしく

はぶけばまた要をうしなふ

評論するも自己の見(み)より

なさゞ(る?)れば、おのづからの正理に

至りぬべし、されば?朕兆のめ

に見えぬ事をも、もらすことなく

穏當にしてそのほどを得むこと

は、いとかたき?わざになむ(舞)、是を

全くそなへしもの此外史とや

いはむとひそかに思へは、こゝに

しるしをきぬ、後みむ(无)ひとの

論、はた(当)いかゞあらむ(舞)

文政十二年正月

久保寺辰彦様

御解読をいただき、ありがとうございます。

その上で、通読して意味を考えてみたのですが、今一つピンときません。というか意味が通じないように思われます。

恐れ入りますが、緑色で示した部分をもう一度見直していただけませんか?

正しい御解読に思えますが、意味を通じなくしているのはその辺りなので、念のためというほどの意味です。

あと一歩なので、よろしくお願い申し上げます。

見延典子

2025・4・11 見延典子「『日本外史』(久太郎版)の松平楽翁の題辞」②

⇒ 久保寺辰彦さん

久保寺辰彦さん

昨日送っていただいた『日本外史』(久太郎版)に、抜けていた真ん中のページをつけた上で、石村良子相談役のご協力を得て解読いたしました。ただ、不明の箇所もありますので、間違いがあればご指摘ください。

いはむとひそかにおもへは、ここに/しるしおきぬ、後のひとの/論、いかゞあらむ。

文政十二年正月 風月翁

至りぬべし、さすれば朕兆のめ/ にあらぬ事をも、もらすこととなく/穏當にしてそのほどを行はんこと

は、いとかたきわざになる○、是を/全くそなへしものこの外史とや

おほよそことをしるすに/

もらさじとすれば煩はしく/はぶけばまた要をうしなふ/評論するも自己の目(免)より/なさるれば、おのづからの正理に

続いて、もう少しわかりやすくするため、一般に流布している松平楽翁の感想(題辞)との比較を行いました。楽翁の感想も急いで書き写していますので、間違いがあればご指摘ください。

一般に流布している感想(題辞)

おはかたことをしるすに、

もらさじとすればわづらはしく

はぶけばまた要をうしなふ

そのほどをうるもの またまれなるべし

評論などするも わがさらにもとめず

おのつからの正理に

至れば穏當にして その中道をうるがゆへに

朕兆のめにみえざることまでも

のがす事なし これを

またくそなへしものは この外史とや

いはむとひそかにおもへば ひそかしるしつ

後のひとの論いかゞあらむ

文政十一年正月二十あまり五日

『日本外史』(久太郎版)

石村良子相談役協力版

おほよそことをしるすに、

もらさじとすれば煩はしく、

はぶけばまた要をうしなふ

評論するも自己の目(免)より

なさるれば、おのづからの正理に

至りぬべし、さすれば朕兆のめ

にあらぬ事をも、もらすこととなく

穏當にしてそのほどを行はんこと

は、いとかたきわざになる○、是を

全くそなへしものこの外史とや

いはむとひそかにおもへは、ここに

しるしおきぬ、後のひとの

論、いかゞあらむ。

文政十二年正月

坂本箕山『頼山陽大観』にある『校刻日本』(『日本外史』川越版)楽翁の題辞への言及。

『日本外史』(久太郎版)の解読がまだ90%くらいなので、結論を急ぐことはできませんが、一般に流布している楽翁の感想(題辞)が、山陽の文章力を「穏当にしてその中道をうる」「朕兆のめにみえざりることまでものがすころなくそなへ」と称えているのに比べ、『日本外史』(久太郎版)はやや曖昧な書き方です(繰り返しますが、解読ミスも考えられます)

こうしたことが松平楽翁人物への誤解もあって、『日本外史』の読み方の誤解につながっていったのではないかというのが現時点での見延の推論です。おそらくこの辺の研究は行なわれていないので、仮説が正しければ、『日本外史』研究にとって大きな一歩です(と見延は考えます・笑)

そこで久保寺さんにお願いしたいのは、坂本箕山の『頼山陽大観』に『校刻日本』(『日本外史』川越版)にも楽翁の題辞が載っていると書いてあるので、国会図書館デジタルで確認してほしいということです。見延も確認してみます。よろしくご協力ください。

見延典子

2025・4・10

久保寺辰彦さん「『日本外史』(久太郎版)の松平楽翁の題辞」

下の写真は嘉永元年(1848)に出版された久太郎版『日本外史』巻一の冒頭に掲載されている楽翁の題辞です。山陽の三人の息子(聿庵、支峯、三樹三郎)と門人の後藤松陰の名で出版されています。ただ、この題辞は「おほかた、ことをしるすに・・・」ではなく「おほよそ、ことをしるすに・・・」と語句が異なっています。また、最後にある日付が文政11年正月ではなく、文政12年正月となっています。これは山陽が月堂に頼んだ楽翁の題辞の写しだと私は思ったのですが、それにしても1年もズレがあるのは疑問が残ります。単純に写しをとるときに間違えただけなのか、それとも全く違うものなのか。

2025・4・9 見延典子「松平楽翁の題辞をめぐって」

⇒ 久保寺辰彦さんへ

本来は菅家にあるべき書状を徳富蘇峰が持っているのも奇妙な話です。蘇峰が菅家から借りたまま返さず、自分のものにした可能性がありますね。同じような話は他でも聞いたことがあり、その意味でも蘇峰は要注意人物です(笑)

さて、頼山陽が『日本外史』を松平楽翁に献本するまでの詳細は坂本箕山『頼山陽』などに詳しく書かれているのでいずれ紹介するとして、楽翁が『日本外史』の感想を認めた、いわゆる「題辞」(下の2枚の写真)について、現在再読している木崎好尚『頼三樹傳』に少々載っているので、ご紹介します。

訳文はネット上に散見。

私たちが「題辞」と呼ぶのは『日本外史』(久太郎版第2刷)の題辞として載っているからで、本来は楽翁が読後の感想を綴ったものです。その内容が好意的であったことを含めて周辺から頼山陽に伝わり、山陽も写しを求めたけれど、得られなかったようです(調査続行中)。

大流行した『日本外史』(川越版)の出版は楽翁、山陽とも没後の1844年(弘化元、)。『日本外史』(久太郎版)の出版は1848年(嘉永2)。

『日本外史』(久太郎版)の初版(試し版という言い方もある)に「題辞」は載っておらず、頼支峯、三樹は二刷には載せたいと桑名藩への働きを強めます。

この件に関しては三樹は江戸昌平坂学問所在学中の1844年江戸小石川の桑名藩邸に田内月堂を訪ねて頼んだけれど叶わず(『頼三樹傳』P185)、1849年(嘉永2)弟三樹に遅れて江戸昌平坂学問所に入った支峯も入手できませんでした。このような状態は1852年(嘉永5)も続きました(『頼三樹傳』P214)。背景には公にするつもりのないものを世に出すことへの躊躇とともに、版権をめぐる川越藩と頼家の話し合いがあったように思えます。

2025・4・9 久保寺辰彦さん「頼山陽の菅茶山宛て書状」

山陽が菅茶山に宛てた文政10年5月25日付の書状です。原本は徳富蘇峰記念館にあります。数年前、記念館を訪ねたときに閲覧、撮影させて頂きました。

赤く囲った部分は「楽翁様より、私陋撰之外史、御覧被成度とて、此序に一部所望申来候。当代にて彼御人に観てもらひ候へば、本意至極に候。」と書いてあります。「此序(このついで)」というのは文政10年4月、定信の嫡子、定永が将軍家斉の使者として入京したついでという意味だと思われます。山陽はこの嬉しい事実を、すぐに恩師である茶山に伝えたかったのでしょうね。

2025・4・8 久保寺辰彦さん「頼山陽全傳に『日本外史』の記述」

「頼子成上守国公書」のコピーを頂けるとのこと、ありがとうございます。定信に献上した『日本外史』ですが、『頼山陽全書全傳』に記述がありましたのでお知らせします。文政10年5月28日の部分です。

久保寺辰彦

久保寺辰彦さんへ

見延は「頼子成上守国公書」(大正2年⒋月17日発行 )という10数ページの冊子を持っています。内容は国会図書館デジタルの「頼山陽真蹟上松平楽翁公書」とほぼ同じです。

最後のページに『日本外史』22巻の写真が載っています。楽翁に献呈された現物とは書かれていませんが、おそらくそうではないでしょうか。

所蔵印に「篁園文庫」とあり、調べると竹内篁園(1876?~1947)という蒐集家の印のようです。

印刷物ではありますが、楽翁はもちろん山陽の筆跡を味わえるという意味で貴重な一冊です。久保寺さんには6月に予定されている「旅猿ツアー桑名」でご一緒すると思いますので、「頼子成上守国公書」のコピーを差し上げましょう。

2025・4・6 久保寺辰彦さん「『日本外史』が松平定信へ渡った経緯」

『日本外史』が松平定信へ渡った経緯について、安藤英男『頼山陽傳』(昭和57年発行 近藤出版社)に書かれているので、参考までに送ります。ただ、根拠となる手紙などの原文が記されていないため、事実確認が不明な部分もあります。

2025・3・28

『日本外史』展示、

桑名市博物館 宮本さんの回答

頼山陽が松平定信に献呈した『日本外史』を所蔵する桑名市博物館の来年度の展示予定が発表された。だが『日本外史』の文字は見当たらない。

そこで同館に電話して確かめた。以下、電話口に出てきて対応してくださった宮本さんという方の話である。

「可能性として5月24日(土) から7月6日(日)に開催される初夏の企画展『松平定信と江戸文化』で展示されるかもしれないが、実際に展示されるか否かは企画展前日の5月23日(金)にならなければわからない。展示物は目録としてホームページまたはメールマガジンに載せるので、それで確認してほしい」

遠方から訪ねるので交通機関やホテルの予約がある、『日本外史』が展示されるかどうかだけでも教えてほしい、と粘ったが、「申し訳ありませんが、それはできません」との回答であった。

2025・2・20

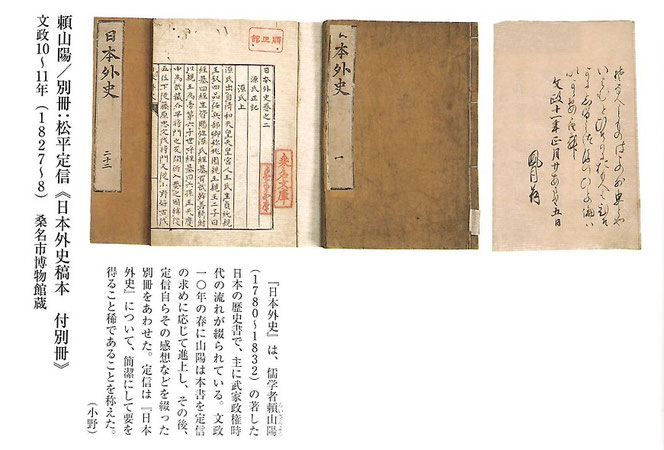

桑名市博物館蔵『日本外史』③

頼山陽が『日本外史』を松平楽翁に献じたのは、文政10年(1825)5月21日46歳のときである。事前に『日本外史』の話が楽翁の耳に入るように努め、形の上では楽翁の求めに応じて贈ったことになっている。

当時、楽翁は桑名藩で隠居生活を送っていたが、暮らしているのは江戸藩邸で、従って『日本外史』は江戸に送られたわけだ。ただ、どのようにして運ばれたのか、改めて調べてみても、よくわからない。臣下の田内月堂が受けとりにきたのであろうか。

楽翁の手もとに届いたのは閏6月11日。この日から楽翁は全22巻を読みはじめ、7月5日に読了している。2週間足らずで読んだことになる。

上の写真は翌文政11年1日25日に楽翁が感想を綴ったもので、漢文ではなく仮名書きである。「風月翁」は楽翁のこと。

感想といっても著者の山陽に贈られたわけではなく、桑名市博物館の解説にあるように「別冊」として残されているようだ。

しかし山陽は楽翁が感想を綴ったという情報を田内月堂から得て、文政12年正月ころその複写を入手し、「題辞」として、友人の小石元瑞に見せている。(以上『頼山陽全伝』下巻の要約)

2025・2・19

桑名市博物館蔵『日本外史』②

昨日の写真がやや不鮮明だったので、再度掲載する。

本文の文字の端正さは、父春水譲りというべきか。

松平定信のために返り点を打ったのも山陽だろう。

桑名市博物館(三重県桑名市京町37-1)

- で実物を拝見したい。

2025・2・18

桑名市博物館蔵『日本外史』

桑名市博物館蔵『日本外史』が掲載されている冊子を入手した。

2015年、桑名市・白河市合同企画展実行委員会編集・発行の『大定信展』である。

その一部を下に掲載するが、説明文に少しわからない(わかりにくい)ところがある。

やっぱり現物を見にいかなければならないようだ。

2025・2・15

山根兼昭さん「ぜひ拝見しましょう」

⇔ 見延典子

見延典子様

すっかりご無沙汰しておりますが、毎日の更新ご苦労様です。

小生も3月で満88歳になりますが、まだまだ元気でいます。

この度、桑名市博物館に、頼山陽が松平翁に献じた「日本外史」があるという記事に接し、素晴らしい発見と感激しております。

是非とも桑名市博物館で拝見しましょう。

山根兼昭

山根兼昭さん

米寿、おめでとうございます!

今は100歳時代。人生の先輩としてご指導ください。

『日本外史』の展示に関する発表が3月末とのことで、もどかしい思いです。

判明しましたら、ぜひいっしょに見にいきたいですね。

よろしくお願い致します。

見延典子

2025・2・14

頼山陽が松平定信(楽翁)に献じた『日本外史』の所在③

頼山陽が松平定信(楽翁)に献じた『日本外史』の所在について桑名市博物館にメールで問い合せた。たいていの博物館のホームページには問い合わせ用のアドレスが書かれている。

やや日数がかかったが、返信があり、確かにその『日本外史』は、三重県の桑名市博物館にあることが確認できた。但し、個人的には見せてくれない。2025年度(4月~来年3月)に展示予定があるので、その折に見にきてほしい、会期の発表は3月末、という回答であった。

今年の「旅猿ツアー」は三重県かなあ(笑)

2025・2・8

頼山陽が松平定信(楽翁)に献じた『日本外史』の所在②

なぜ三重県立図書館に連絡したのかというと、多くの公立図書館のホームページには「レフアレンス」というコーナーがあり、そこに質問を書いて送信すると回答が得られるからである。

仮に電話して「らいさんようについて教えてください」と言っても、「ライ? どんな字を書きますか」という

質問から答えなければならない。その点メールで書き送れば、頼山陽から調べてくれるので手間が省ける。

但し、図書館なので、「○○について載っている本がありますか」という質問にしなければならない。今回なら「そちらの図書館に頼山陽が松平定信(楽翁)に贈った『日本外史』の載っている本はありますか」である。

10日ほとたって連絡がきた。メールではなく、電話である。「特定のアドレスにはメールが送れないのです」という。「え? どんなパソコンや回線を使っているのですか」と訊きたいところをグッと押さえて、回答を聞く。

2冊ほど書名を書き留めたあと、こう問うた。

「あの、ついでに教えてください。現物はどこにありますかね?」

「おそらく桑名市博物館にあるのではないでしょうか」

電話を切り、すぐに桑名市博物館のホームページを開いた。続きます。

2025・2・7

頼山陽が松平定信(楽翁)に献じた『日本外史』の所在①

1827年(文政10)頼山陽が松平定信(楽翁)に『日本外史』を献じたことは知られる。

だが見延は実物を見たことがなく、ずっと気になっていた。

松平定信(楽翁)は白河藩主であったが、1827年当時は桑名藩に領地替えになり、隠居の身だった。

『日本外史』が保管されているとすれば、桑名藩・・・現在の三重県桑名市ではないか。まずは三重県立図書館に連絡をしてみることにした。続きます。