来年2025年(令和7)7月は頼三樹三郎生誕200年にあたります。

この物語は、三樹三郎が青春を過ごした蝦夷地での日々から始まります。

連載小説

はるかなる蝦夷地

―頼三樹三郎、齊藤佐治馬、松浦武四郎の幕末

見延典子

主な登場人物

頼三樹三郎(22才)は頼山陽の3男

齊藤佐治馬は江差の町年寄(27才)

松浦武四郎(29才)は後に「北海道」の名付け親となる

齊藤佐佐馬五郎(14才)は佐治馬の弟

齊藤佐八郎は佐治馬、佐馬五郎の父で、隠居している。

1846年(弘化3)9月末、蝦夷地に渡った頼三樹三郎は、江差の商家で、町年寄をつとめる齊藤家の食客となっている。

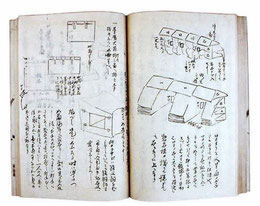

徳川斉昭『北方未来考』

「徳川斉昭は藩政改革に着手して以来、北方防備と藩財政への寄与の観点から、蝦夷地開拓許可の請願を幕府に繰り返し行いました。この著書は、斉昭以下藩士たちが移住したと仮定して、その政策を精密に計画したものでした」。

文言とも茨城県立歴史館HPより

である。

このあとの武四郎の行動として興味深いのは、1847年(弘化4)春に江戸に帰るときである。凾館から下北半島を渡り、脇に沢から弘前、鰺が沢と日本海を南下して佐渡にわたり、新発田、長岡から三国峠を越え、上州沼田から赤城山に登り、花輪や足尾をすぎて中禅寺湖の奥を山越えし、日光を経て、十月に江戸に入っている。そして江戸では松前屋敷のお抱えである市川管斎という者のところで同居して『佐渡日記』『日光山余志』などを執筆したという。

これらは更科源蔵著『松浦武四郎の生涯』に書かれているが、更科源蔵は武四郎の行動について「これらの行動から推して、なぜ江差で越冬しながら(蝦夷地の)奥地へ入らず、逆に本州探査の旅をしたのか、まだ「北海道人」とか『憂北生』などという筆名をつかうひととは別の武四郎という感が深い。特に松前(藩)の執政を憎む彼が、松前屋敷と関係のあるものの家に同居していたりするのは、松前(藩)の内情をそれとなく探りを入れるためであったかもしれないが、多少府に落ちない点もある」と書いている。

更科源蔵の意見には賛成である。本来なら憎むべき松前藩の関係者のもとで、長期にわたり平然と食客となる武四郎の神経がまったく理解できない。

武四郎の人生は、ここまでは金とは無縁の人生である。「瀕すれば鈍する」という諺が思い浮かぶ。意味するところは「貧乏すれば精神の働きまで愚鈍になる、精神の働きが鈍くなれば行き詰まる」という意味であるが、さらに続きがあって「事態が行き詰まって身動きがとれなくなると、かえって思いがけない活路が開けてくるものである」という意味である。手家四郎の人生はそんなところだったのかもしれない。

ところで武四郎に必ず冠される言葉に「北海道の名付け親」がある。武四郎が蝦夷地と呼ばれていた地を北海道と名づけたというものだ。

しかし北海道立文書館の総務部行政局文書課文書館のインターネットサイトには興味深いことが書かれている。

それによれば、まず「北海道」という地名は松浦武四郎が名付け親とされていると認めた上で「松浦は、明治2年に道名に関する意見書を提出し、6つの道名候補をあげました(日高見〔ひたかみ〕・北加伊〔ほっかい〕・海北・海島・東北・千島)。このうち、「北加伊道」の「加伊」を「海」と変更して「北海道」となったとされています。松浦の意見書では、「加伊」とは「夷人」の自称であると説明されています」

さらに「『北海道』という名称自体は、正式に名付けられる前から使用された例があります(徳川斉昭『北方未来考』など)。しかし松浦は北海道という道名と国郡名を選定したとして褒章を授けられていることから、松浦が「北海道の名付け親」と呼ばれるようになりました。」

特に最後の記述は重要である。後に書くが、武四郎は明治政府から「褒章」を授けられる。公の組織である北海道立文書館の総務部行政局文書課文書館は、明治政府の力によって武四郎は「北海道の名付け親」の称号を手に入れたと書いているのである。

2025・元旦

はるかなる蝦夷地 第19回

蝦夷地に渡ったあとの武四郎の足取りも見ておこう。

弘化二年(1845)四月初旬、二十八歳の武四郎は津軽の鰺ケ沢から江差の齊藤佐八郎の手船に乗せて

もらい、江差に入り、そのまま齊藤家の食客になった。

その後、蝦夷地の探索を始めようとするが、外部からの侵入者の取り締まりが想像以上に厳しい。そこでまず江差の人別帳に名前を載せてもらったあと、知り合いになった箱館の商人で、太平洋岸の場所請負人である白鳥新十郞に頼み、当時の税関である沖ノ口番所の役人の家に世話になった。その伝手で加賀屋孫兵衛という者の手代ということにして旅立つことができたのだった。

わずかな金子しか持たず、蝦夷地に渡った武四郎は、松前藩とつながる人々の力を借りながら、念願である蝦夷地の探索をはじめたのである。以上から、目的達成にためには手段を選ばず、現地の人々に溶けこんでいった様子が想像できる。

さらに武四郎は白鳥新十郞から紹介状をもらい、行く先々で宿泊、馬の用意までしてもらい、訪問先の礼文華、室蘭、勇払、沙流、釧路、厚岸、根室では丁寧な接客を受け、知床まで案内人がつくという至れり尽くせりの待遇をうけたのである。案内は現地のアイヌが行ない、言葉こそわからないものの、身振り手振りで意思の疏通を図った。

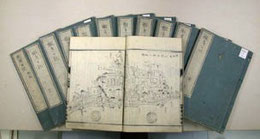

先の話になるが、武四郎はこの年に東蝦夷(知床)まで歩き、翌年には北蝦夷地(樺太)、西蝦夷地(オホーツク海)、三回目の1849年(嘉永2)には国後島、択捉島を調査し、これらの結果を「初航蝦夷日誌」(12巻)、「再航蝦夷日誌」(15巻)、「三航蝦夷日誌」(8巻)にまとめる。蝦夷地の地形、地名、動物、植物のみならず、アイヌ民族の姿、松前藩による蝦夷地支配の実態など、見たもの、聞いたことが詳細に記録され、武四郎の考えも加えられている。

また「三航蝦夷全図」として蝦夷地の地図も作成した。1821年(⽂政4)幕府の直轄地であった蝦夷地は以前のように松前藩に返却されて、新しい蝦夷地経営が開始された。それに伴って蝦夷図も数多く作成されたが、武四郎の描いたものは詳しく書き込まれたものになっている。

蝦夷地に関する著作類を出版することで、武四郎は「蝦夷地通」として幕府関係者を含め、世間から認知されていくわけだが、注目したいのは武四郎が松前藩による蝦夷地支配の実態を著作に記していることである。

武四郎はアイヌと接触、交流することによって、和人と呼ばれる場所請負人がアイヌを酷使する様子を目の当たりにした。男は食料さえ充分に与えられないまま働かされ、年若い女は和人の慰みものにされる現実を目撃した。それを書き残したことで、近年の人権擁護の風潮にものって「人権家松浦武四郎」としての扱いが大きくなっている。

だがそうした見方が正しいのかという疑問は残る。というのも武四郎はアイヌが受けている虐待の現実を松前藩にぶつけようということはせず、意外な行動をとるからだ。

第一回目の調査を終えて蝦夷地を離れ、津軽海峡を渡って南下したあと目指したのは「水戸」であった。江戸に渡る前から武四郎は「水戸」と接点があることは書いたが、武四郎は水戸藩に藤田東湖を訪ね、会沢正志斎に会っている。

武四郎関連の研究書を読むと、水戸藩と接触した理由については不明として、曖昧に書かれているものが大半である。しかしながら武四郎が自分の得た情報を水戸藩に売ったか、売る約束を取り付けたのではなかろうか。

武四郎はその後水戸藩の隠密である加藤木賞三と親しくなり、徳川斉昭から「いと有り難き云々」と言葉なのか金品なのかをもらったことを書き残している。あるいは将軍継承問題が起きて、一ツ橋派と南紀派とが対立したころ、武四郎自身も水戸藩の隠密のような役割をするようになったころのことではないかと想像するが、それ以外にも武四郎は和島侯や藤堂侯にも接近して藤堂侯から金品を贈られているという。

武四郎が著作を通して訴えようとしたのは「アイヌに対する人権侵害」ではなく、松前藩が「アイヌの人権」を侵害した上で、幕府に隠れて暴利をむさぼっている現実である。

長く日の当らないところで生きてきた武四郎であれば、アイヌへの憐憫はあっただろうが、だからといって彼らを本気で救おうと考えているわけではないだろう。それはこの先、明治に入って武四郎がとった行動から明確になっていく。ある意味、アイヌの存在は武四郎が思い描いている将来に必要な「題材」であった。武四郎を美化しすぎては見失うことがある。

2024・12・27

はるかなる蝦夷地 第18回

松浦武四郎が蝦夷地に興味をもったのは二十代半ばであった。

伊勢国の郷士の四男として生まれ、十三歳から津藩の儒者平松楽斎に師事したものの、生来気性の荒いところもあって勘気を被り、十六歳

(1833)で江戸へ行き、篆刻家の山口遇所のもとで一カ月ほど居候。見よう見まねで篆刻の技を覚えた。

その後諸国を放浪し、十七歳(1834)で京阪から紀州路、四国、十八歳(1835)で近畿、北陸、信州、江戸、日光、水戸、仙台、三州(愛知県)から船で鳥羽、熊野路、高野山、四国で霊所巡りして年越し、十九歳(1836)で伊賀、播磨、但馬、鳥取、大山、米子、松江、大社、萩、広島、二十歳(1937)で山口、博多、太宰府、唐津、伊万里、大村、臼杵、高千穂、鹿児島、阿久根、八代、人吉、五家荘、天草、富岡、長崎と巡る。

この間、天保の飢饉(1833~39)が始まり、大坂では大塩平八郎の乱(1837)が起こった。武四郎は行く先々で、食料に事欠いて草の根まで食べる民の様子を目撃しつつ旅を続け、九州では武四郎自身追い剥ぎにあって、三日も米が食べられないこともあった。長崎に入ったところで疫病にかかり、生死の境をさまよった。

長崎に入る前、鹿児島には曹洞宗の僧形になって入国したが、熱病の快復後は仏法への憧れが高じて、本気で出家得度した。それでも旅への憧れは捨てがたく、二十二歳(1839)のときには五島列島を目指す。ただ、大塩平八郎の乱以降の取り締まりが厳しく、松浦一族が藩主をつとめる平戸島に渡る。

武四郎は「松浦家は阿倍比羅夫の末裔で、奥州の豪族阿倍貞任、宗任の流れを汲む」という言い伝えを聞いていたが、平戸島の松浦一族は武四郎が想定していた一族ではなかったようだ。

それでも平戸島では無住寺になっていた寺の住職として過ごし、そこから壱岐対馬を眺めては、さらに先にある唐や天仁に思いを馳せつつ三年あまりの歳月を過ごす。生涯を通じて旅から旅の人生を送った武四郎が同じ地に定住したのは極めて珍しい。

武四郎が北方への関心を抱いたのは、二十六歳(1843)のとき、長崎で代々町年寄格をつとめた津川文作なる人物から北方に迫っている危機を聞いたことに始まるという。

唐や天仁に向けられていた目が、なぜいきなり北方に向けられたのか。その転換については説得力をもって解説したものはなく、武四郎自身でなければ説明できない心情の発露であろう。あるいは武四郎自身でさえも説明できないものがあるのかもしれない。

もっとも筆者は、この転換点には武四郎という人物の本質を考えるためのヒントが隠れていると考えている。

武四郎は十八歳(1835)で江戸、水戸、日光をめぐっているが、このとき「水野忠邦越前守の奥向きに奉公した」と生家に手紙を送っている。「奥向き」の具体的な内容は不明ながら、素性の知れない、放浪者に任せることがあるとすれば、隠密のような危うい仕事ではなかったか。

水野忠邦は1834年(天保5)病没した水野忠成に代わって本丸老中に任ぜられていた。老中首座になるのはその五年後である。おそらく権力の確立のために方々に目配せしなければならないこともあり、隠密をおいていたのだろう。

但し、武四郎は水野忠邦越前守のもとでの役目をすぐに辞している。伝わるところ何やら阻喪があったようで、いわば首を切られたのである。振り返れば、武四郎は十三歳にも師事する平松楽斎から勘気を被った過去がある。何かして直情的な言動をするところが垣間見える。

注目したいのは、江戸の水野忠邦越前守のもとで過ごした武四郎は「水戸」に向かっていることである。武四郎と「水戸」との接触はこのころからあったのだ。このことは後の展開につながるので、ぜひ記憶しておいてほしい。

やがて二十七歳(1844)になった武四郎はいったん故郷の伊勢国に帰って、放浪中になくなった父母の法要をすませたあと、北上して津軽を目指す。そして二十八歳(1845)の四月、江差の齊藤佐八郎の手船に乗り、蝦夷地に渡るのである。

2024・12・24

はるかなる大地 第17回

国を離れて(アーソイ)

蝦夷地が国にヤンサイエ

(アーソイ)

幾代寝覚めの波枕(アーソイ)

朝な夕なに聞こゆるものはネ

(アーソイ)

友呼ぶ鴎に波の音(アーソイ)

三味線の音にあわせたもの悲しい歌声が、どこからともなく聞こえる。背後には波の打ち寄せる音。大海原を船で揺蕩っているような気分だ。いつしか横殴りに風雪が吹き荒れ、激しい船酔いに襲われる。津軽から蝦夷地を目指したときの嘔吐が蘇る。苦しさにもがいていると、目が覚めた。

「ああ、夢であったか・・・・・・」

佐治馬の友人らと酒を酌み交わし、あれこれ話した記憶が残るが、断片的である。酩酊したあと、どのように寝床まで帰ってきたのか、まるで記憶はない。雪の中を歩いたはずだが、寒いという記憶もない。気がつけば目が覚め、布団で丸まっているのだ。寛永寺の灯籠を蹴倒し、反省したはずが、やはり酒に呑まれてしまっている。

耳にかすかな音が聞こえる。その方向に目を向けると、背中が見える。松浦武四郎は文机に向かい、書き物をしているように見える。明かりといっても火鉢の火しかない。その火鉢を手もとに引き寄せて何やら一心に書いている。

三樹三郎が身体を動かすと、足が何かにあたり、室内にその音が響いた。武四郎は驚いたように振り返った。

「気がついたか」

表情とは裏腹に声はおだやかである。

「ちいと、頭が痛い」

「上機嫌で帰ってこられた。たのしい宴やったみやいやな」

「武四郎殿も来ればよかったのに」

「少々体調がすぐれなかったからな。・・・・・・いや、大丈夫だ、今はよくなった」

武四郎は湯飲みに湯冷ましを入れ、三樹三郎の枕元までもってきた。武四郎の背後にある文机には武四郎が何やら書き付けているものがあるようだが、はっきりとは見えない。三樹三郎は「ありがたい」といって一気に飲み干すと、再び横になり、そのまままた眠りに落ちていった。

2024・12・19

はるかなる蝦夷地 第16回

広島にいる十六歳の山陽が著した「大原雲公卿(呑響)の東行を送る序」は蝦夷地の形勢を論じたもので「外国との貿易を開いているのは長崎一箇所であるが、防御の面では西南の英吉利(イギリス)、西北の中国(支那󠄁)満州、東北の蝦夷地に留意する必要があり、特に東北には土着の蝦夷(アイヌ)のみならず、北

にはロシアがあるから厳重な防備をしなければならない」と書いている。

山陽は十七歳から十八歳にかけて江戸昌平坂学問所で学び、十八歳の1797年には芝赤羽橋の茶店で、蝦夷地から帰ってきた呑響と会い、蝦夷地の話を聞いている。

1798年に幕府が蝦夷地調査隊を派遣したことも、松前藩は梁川に移封になったことも、春水を通じて知っていた。『青年頼山陽』によれば、「ロシアの交渉事件について、広島藩の江戸屋敷から、広島本邸に広報があった」と書かれており、山陽がその広報を書き写したものが残っているという。

それらの伝聞を一巻にまとめたものを竹原の叔父春風に見せた上で、菅茶山に対しては手紙で「辺報は聞かれましたか。いずれ自分でまとめた一巻を読んでいただけるように致します。蝦夷地へ近藤子(近藤重蔵)が赴きましたこと、茶山先生のお眼鏡通りうまく談判してくれるといいのですが」などと書き送っている。ちなみに茶山は蝦夷地の一連の出来事について、「日本(幕府)は中国(支那󠄁)と連盟してロシアに当るべし」と説き、山陽はそれを「奇々妙々」と讃嘆している。

十代の山陽さえ、蝦夷地で起きている異国との摩擦について重大な関心を抱いている。現代人が考える以上に、北辺での出来事が人々の関心事であったことがわかるのである。

山陽には執権北条時宗の時代に元寇が襲来した様子を詠んだ「蒙古来る」という漢詩があり、生前にただ一冊出版された著作『日本楽府』に掲載されているが、山陽によればそれは十七歳のときに詠んだという。ロシアとの一件が山陽の創作欲に火をつけたのだろう。

さて、話を戻さなければならない。蝦夷地に積極的だったのは水戸藩であった。水戸藩は第二代藩主徳川光圀が大船を建造して、1687年(貞享4)と1688年(元禄元)に蝦夷地探査を行っている。石狩川をさかのぼって内陸調査するなど、蝦夷地に高い関心を示した。1792(寛政四年)にラクスマンが来航したときも藩士二人を派遣している。

この伝統は第九代水戸藩主徳川斉昭にも引き継がれ、蝦夷地の関する書籍を集めるとともに、藤田東湖と蝦夷地開拓計画をたて、1838年『戊戌封事』で幕府に建白し、1839年(天保10)には『北方未来考』として蝦夷地への思いをまとめている。

だが斉昭の蝦夷地に対する執念は幕府の不興を買い、1846年(弘化3)「驕慢」を理由に隠居を命じられる。それでも蝦夷地の情熱は衰えず、同年には蝦夷地開拓を進めるよう老中阿部正弘に書を送っている。これが頼三樹三郎、松浦武四郎が蝦夷地に渡ったころの、蝦夷地をめぐる情勢である。三樹三郎が蝦夷地に渡った理由に加え、武四郎が水戸藩と接触した背景も頷けるのである。

2024・12・18

はるかなる蝦夷地 第15回

ここまで書いたところで、ある方から、筆者が長年調べている頼山陽(1780~1831)が蝦夷地に関心を寄せていたことを示す参考図書を教えていただいた。『青年頼山陽』(昭和11年発行、著者木崎好尚著、発行所章華堂)である(『頼

山陽書翰集』(続編)にも重複掲載されている)

いうまでもなく頼山陽は『はるかなる蝦夷地』の主人公頼三樹三郎の父で、蝦夷地に複数回渡っている大原呑響(1761頃~1810)と交流があったというのである。

大原呑響は郷士の子として仙台藩東磐井郡大原村(現在の岩手県大東町)に生まれた。初めて蝦夷地に渡ったのは1783年(天明3)で、松前藩家老の蠣崎波響と親交をもった。波響は呑響の博学ぶりに驚き、号を東岱から波響に変えたというから、その傾倒ぶりがうかがえる。

その後、呑響は京都へ行き、書画を学んだ。さらに長崎まで行き、オランダ人から外国の事情を聞き取った。『青年頼山陽』によれば、長崎に赴いた帰り、広島に頼山陽の父頼春水(1746~1816)を訪ねたといい、幼い山陽とも会ったようだ。神辺に菅茶山も訪ねている。

呑響は1791年(寛政4)再び蝦夷地を目指す。すでに書いたように、同年はロシア使節ラクスマンが根室に来航し、通商を求めてきた。松前藩は北辺対策を講じる必要に迫られた。そこで顧問として名前があがったのが蠣崎波響と親しく、海外の事情に精通した呑響であった。呑響は松前藩に招かれて蝦夷地に向かうことになったのだ。途中、江戸霞ヶ関の広島藩邸に春水を訪ねている。春水は呑響の話を広島の弟春風や杏坪に知らせ、山陽の耳にも届いたのだろう。

このとき十三歳の山陽は蝦夷地に向かう呑響について漢詩を詠んでいる。内容を要約すれば「呑響は旗を掲げて白河の関を出て、奥州方面の難路を越えて蝦夷に入り、外交問題を談判する。日本の国威は国境外に及び、呑響の名声は関東八州に鳴り響いている。蝦夷地までいけば日本の山は見えない。外人との交渉の大役を果たし、凱旋将軍のように名誉を抱えてのお帰りをお待ちしています」

幕府も、ロシアとの交渉のため目付石川左近将忠房、村上大学義礼を派遣し、盛岡城主、弘前城主に出兵を命じた、1793年には交渉の場を長崎に移すことに決めた。

1794年、呑響がまたも松前城主松前道広の招聘に応じて蝦夷地に向かうとき、広島にいる十六歳の山陽は「大原雲公卿(呑響)の東行を送る序」という文をつくった。

2024・12・14

はるかなる蝦夷地 第14回

蝦夷地の歴史について記しておこう。当時の蝦夷地は二つの問題を抱えていた。先住民族のアイヌをめぐる問題と、外敵としてのロシアの問題である。

まずアイヌについてである。蝦夷地にはアイヌが暮していたが、1205年(元久二)北条義時が執権になると安東氏が代官となって蝦夷地の一部を取り仕切り、十五世紀には松前藩祖となる武田信広らが蝦夷地

に渡った。その後数回にわたってアイヌの蜂起があり、豊臣秀吉が天下を平定したころには、蠣崎家が秀吉から「蝦夷当主」の待遇を得て独立。天下が徳川家に渡ると、徳川の旧姓「松平」と前田利家の「前」から「松前」と改めた。

1606年(慶長十一)松前藩は大名としての扱いになり、福山に築城し、大名としたが、農業ができないため、蝦夷地の産物を交易する権利を得ることで藩士を養った。当初は藩士が知行地に出かけて、アイヌに対しては土産のかわりに産物をもらって帰り、それを本州から来る商船にさばいて知行米を得ていたが、アイヌが素朴で無欲なことにつけこみ、次第に支配者のように威圧的な態度をとるようになった。藩士は漁場の交易権を商人に任せるようになり、彼らは「場所請負人」と呼ばれ、儲けを出すことを最優先に、アイヌを酷使するようになっていく。

寛文九年(1669)には松前藩の収奪に抵抗するアイヌの蜂起であるシャクシャインの戦いが起き、寛政元年(1789)には、クナシリの「場所請負人」飛騨屋との商取引や労働環境に不満を抱くアイヌがやはり蜂起し、商人や商船を襲い、和人を殺害しするという事件が起きた。

次にロシアについてである。ロシアが千島伝いに南下を始めたのは明和二年(1765)ころからで、天明五年(一七八五)と翌六年に、老中田沼意次が派遣した蝦夷地探検隊によってその実態が明らかになった。仙台藩の医師工藤平助は『赤蝦夷風説考』で、ロシアとの通商や蝦夷地開発を説いた。田沼はこれを採用し、最上徳内らを派遣し、調査させた。ちなみに、このとき松前藩や「場所請負商人」が不当な交易やアイヌへの強制労働によって莫大な利益を得ている事実も判明している。

寛政四年(一七九一)、エカテリーナ二世の命を受けたロシア使節ラクスマンが根室に来航し、通商を求めてきた。老中首座松平定信は北国郡代を設置する構想を推進するが、実現前に定信も失脚する。

寛政八年、ブロートン指揮のイギリス船プロビデンス号が海図作成のために虻田に来航し、翌年は室蘭に来航した。幕府は危機感を強め、松前御用掛を設置。寛政九年には津軽弘前、盛岡両藩に交代で松前詰めを命じ、寛政十年には幕府は蝦夷地直轄を射程に入れた蝦夷地調査隊を派遣した。このときエトロフ島に渡った近藤重蔵ら一行が「大日本恵登呂府 寛政十年戊午七月」と書いた標柱を立てた。

文化元年(一八〇四)、ロシア使節レザノフの来航や、その後のロシアによるカラフト・エトロフの日本施設の襲撃事件などを背景として、文化四年、幕府は松前および西蝦夷地をも上知して松前地・蝦夷地全域を直轄地とし、松前藩を陸奥梁川(現福島県伊達郡梁川町)九〇〇〇石に転封。奉行所も箱館から松前に移し、松前奉行とした。

つまり、アイヌの問題とロシアの問題を一挙に解決すべく考え出されたのが蝦夷地全域を直轄地にすることだったのである。但し、なんら有効な手立てがないまま、約二十年後に解消され、松前藩が蝦夷地の戻ったことはすでに書いた通りである。

2024・12・11

はるかなる蝦夷地 第13回

三樹三郎は周囲を見まわして、「そういえば、武四郎殿の姿が見えませぬが。武四郎殿は西川殿に同行されたとうかがっております」

「二年前には東蝦夷に行き、今回はどうしても北蝦夷に行きたい、歩く

ことには自信があるといって再び海を渡ってきたので、西川殿に頼み、家来ということにして同行させた。それだというのに、酒に誘えば、体調が悪いといいだす」と佐治馬が答えた。

三樹三郎が見る限り、体調が悪いようには見えなかったと話すと、佐治馬は、「あの者は考えていることがよくわからぬ。わしには腹に一物持つ者のようにみえるのだが。西川殿は半年も一緒に旅したのだから、性根はわかるだろう」

「わしは、精一杯つとめに励んでいたから、ほかのことには気がまわらなかった」

「そうはいっても四六時中いっしょだっただろう」

「夜は別々だった」

「なにゆえ?」

「武四郎殿がアイヌたちと過ごしたいと」

「アイヌと? 意外な話だ。原住民であれば、警戒心がわくのは自然だろう。それをよりによって夜を過ごすというのは考えにくい話だ。目当ての女子でもおったのか」

「いや、そのようなことではないようだ」

「ではなぜ。そもそも言葉がわからぬだろう」

「何やら、熱心に聞き取っていた。何を聞きとっているのか訊いたところ、地名だという。地名ならわしも知りたいと思っていたので、したいようにさせた」

「他には、気になる言動はなかったかと」

「思いつくのは不満が多いということか」

「不満? どのような」

「松浦殿はなかなか口の悪いところがあって、いろいろ話していたな。・・・・・・すまん。今は細かいことは思い出せぬ。ただ、調査には協力してくれたのは確かだ。後日、武四郎殿から聞き取りたいことがある。まあ、何がとは申せぬが」

西川は別の話題に変えたが、佐治馬は依然として武四郎に不審を抱いているような様子がうかがえる。東蝦夷行きに続き、北蝦夷への同行を松前藩が認めたのは、佐治馬の父佐八郎の口利きがあったからだ。それだけに武四郎の言動には注意を払うべきという思いがあるのだろう。

もちろん三樹三郎も、武四郎が恩義のある齊藤家、ひいては松前藩を裏切り、水戸藩に松前藩の内情を売っているとまでは考えていなかった。

2024・12・10

はるかなる蝦夷地 第12回

半刻ほど遅れて、西川雍がやってきた。号は春庵である。三樹三郎を見るなり「いやあ、大きくなられて」と笑った。

西川は三樹三郎より五歳年上、二十七歳の町医者である。十代の後で

京都に遊学した。文章を綴ることに興味があり、頼山陽の門に入りたかったが、山陽はすでに亡くなっていたため弟子や友人らと交流した。その際、まだ十代初めだった三樹三郎とも会っていたのだ。

正直、三樹三郎に明確な記憶はなかったが、西川が思いがけない話をはじめた。

「三樹三郎殿は、あのころからご尊父の山陽先生が案じられるほどの腕白者であった。まだ五歳の頃、ご邸宅水西荘の東を流れる鴨川が大雨のため増水したことがあったが、三樹三郎殿は金太郎の腹掛け一枚で鴨川に飛び込み、向こう岸まで泳いで渡った。その様子をご覧になっていた山陽先生は肝が冷え、無事向こう岸まで渡りきったことに安堵されたが、それも束の間、三樹三郎殿は再び鴨川に飛び込み、折り返し水西荘を目指して泳いだという話をうかがった」

西川の話に大きな笑い声が起こった。

「いやはや、なんという命知らず。もはや武勇伝の領域だな」

その話は実話で、三樹三郎自身も憶えているが、京都を離れてからは誰にも話したことがない。西川が三樹三郎を会ったり、門下生と交流したりしたという話に偽りはないのだろう。そう思うと、三樹三郎は西川に特別な親しみを感じた。

「皆様のお話をうかがっていると、江差と上方は思いのほか近いのがわかります」

佐治馬が「そこが江差のおもしろいところだ」といって江差のあれこれを話したあと「おもしろいといえば、西山殿は春から夏にかけてカラフトに行かれ、先日帰ってきたところだ。土産話を聞きたいと思っていたが、西川殿は多忙のようで、なかなか会えなかった」

「やはりロシア船の状況を調べに、カラフとまで行かれたですか」と三樹三郎が訊いた。

「とうぜんそういうことになるが、立場上話せぬこともある。帰藩してから、松前まで挨拶にいき、その後はずっと報告書を作成した」

「で、一区切りついたのですね」

「いや、まだまだ。しかし酒でも呑まねばはかどらない」

冗談めかしつつ、西川も杯を重ねている。今回の功績いかんでは藩医にとりたててもらえるかもしれぬというので、よい報告書を書きたいと考えているようだ。

2024・12・5

はるかなる蝦夷地 第11回

日本海航路の北の終着港である江差は、文化期(1804~1818)には年間七百艘の船が入港した。百軒以上ある浜小屋は酒場や茶屋を営むようになり、三月のニシン漁時期には秋田や津軽、南部からヤン衆と呼ばれる大勢の漁夫であふれた。

春のニシン漁が終わればヤン衆も去り、七月に北前船が出港すると、浜小屋も取り壊し、極寒の季節を迎えた江差は、雪に閉ざされた日々を迎える。とはいえ佐治馬のように多くの回船をもつ旦那衆や使用人、もちろん土地の者たちもいれば、江差に根つく者ヤン衆や遊女でもいて、歓楽街の灯が消えることはない。

行燈の明かりに三樹三郎の目が慣れてきた。

膳に並んでいるのは近隣の海であがったばかりの魚の刺身や貝類である。春先に獲れたニシンや鮭は干物し、漬物や汁物になって供される。

「三樹三郎殿の歓迎の宴やから、魚介をふんだんに用意してもらった」と佐治馬がいった。

「このような馳走は見たことがございません」

横から誰かの「わしらにとっては、山でとれるほうが馳走だな」という声が聞こえるが、誰の言葉か見遣る間もなく、杯に酒が注がれる。

「まあ、こちらの若いお方は、杯に穴があいているのやないかと思うほど、気持ちよくお飲みになりはりますね」と酌をしている芸者が目を丸くした。

「肴もうまいが、酒もうまい。どこの酒や」

「下り酒やと思います」

三樹三郎は久しぶりに懐かしい言葉を耳にした。

「下り酒か。お前も上方訛やな。名はなんと」

「まさと申します」

「おまさか」

気がつくと、本多覃が膳をはさんで向かい側に座り、とっくりを差し出している。

「はやくも芸者をくどくとは、三樹三郎殿もなかなかのものだな」

「いえ、上方訛だったもので、興がのりました」

「ふるさとが恋しくなったか」

「いえ、江差が気に入りました」

「申しておくが、おまさは枕芸者ではないぞ。唄も三味線もうまい。あとで披露してくれるだろう」

枕芸者とは遊女のことで、繁忙期には貧しい農家の娘たちを中心に三百人以上が集まり、半年足らずで二、三十両の大金を稼ぐという。

もう少しおまさと話したかったが、本多は趣味で珍書、稀書籍を集めているといい、菅江真澄の遊覧記の話を始めた。真澄は十八世紀末に蝦夷地にも渡ってきたことのある旅行家である。

三樹三郎は「いずれと収集されている書籍を拝見させてください」といい、本多も「ぜひ見てくれ。いずれ多くの人々に広く開放するつもりで集めている」と応じる。

入れ替わり、立ち替わりで、酒をついでいく。身体が冷え切り、久しぶりの酒ということもあり、盃が進む。江戸では酒が引き金となって、人生を狂わすような大事件を起し、酒を控える気持ちはあったものの、生来好きであるから、みるみる酩酊していく。

会話は江差の話から、異国船の話に飛び、蝦夷地をとりまくロシア船になると、ますます熱を帯びていく。三樹三郎が想像しているより、多くの知識や情報をもっている。

2024・11・29

はるかなる蝦夷地 第10回

齊藤家に京都からきた頼三樹三郎が寄宿しているという話は、江差でも広まっていった。佐馬五郎に漢詩の手ほどきをしている話も伝わって、佐治馬の周辺でも「三樹三郎に会ってみたい」「漢詩の作り方を習ってみたい」と希望する者が出てくるようになった。

ある日、佐治馬から「今夜、親しい仲間を集め、三樹三郎を囲む宴を開くことにした」と誘われた。夕方、三樹三郎は小雪の降る中を出かけていった。北国の日没は早く、夜道も暗いが、店屋が建ち並びあたりまで来ると、往来が激しくなってきた。江差の花街の賑わいは三都に引けを取らないといわれているというが、その一画に足を踏み入れるのは江差に来てから初めてであった。

案内されて部屋に入ると、行灯には火が入り、すでに二人の先客がいた。一人は本多覃という蘭方医で、三樹三郎の疥癬の治療を担当することになり、すでに顔見知りの関係であった。覃の父も蘭方者で、跡を継ぐため京都にいき、小石元瑞に師事した。三樹三郎の母の梨影は元瑞の養女で、浅からぬ縁があることから乾癬の治療にあたることになったのだった。

「その後、痒みはどうだ」

「はい。言われたように清潔にするようにつとめ、煎じ薬も服用していますが、なかなか」

「急には治らないからな。もう少し様子をみてみよ」

「そのように致します」

隣にいるのは原元圭である。原も蘭方医ながら、外科を学んだという。近江国の出身というから、これも琵琶湖の畔で生まれ育った梨影と同じである。背が低く、小太りで、布袋様のような風貌をしている。「貧しい者からは金をとらないという仁医だ」と本多は紹介した。

「三樹三郎殿にはぜひお会いしたかった。よくぞ蝦夷地に渡ってこられた」

「それはお互い様というもので」

久しぶりに近江の訛を耳にして、懐かしい気持ちになる。

遅れて日蓮宗の法花寺の十四世住職日袋、回船問屋を営む梁瀬存愛、そして佐治馬が「おばんです」といいながら入ってきた。

日袋は能登の人で、京都の本満寺から開教のため江差に派遣されたと自己紹介し、梁瀬存愛は回船問屋を営んでいると挨拶した。

集まっている仲間を見まわした佐治馬は「高野殿は風邪気味なので、残念ながら今夜は失礼するそうだ。また西山殿は少し遅れて来られるそうだ」

佐治馬と三樹三郎を加えて六名は、いずれも二十代から三十代にかけての若者で、佐治馬のやわらかな表情を見る限り、気の置けない友人であることがわかる。

「聞くところ、三樹三郎殿はそうとうに呑まれるようだが、江差に来てからは呑む機会がなかった。今夜は江差を支える文人たちが参集してくれた。思う存分呑んでくれ」

佐治馬が挨拶すると、襖の向こうに控えていた芸者衆数名が白粉の匂いをさせながら一気に入ってきて、酒を勧めはじめた。

2024・11・26

はるかなる蝦夷地 第9回

三樹三郎は佐馬五郎にも漢詩の手ほどきをはじめた。三樹三郎が最初に伝えたのは、父山陽が十三歳のときに詠んだ漢詩である。

十有三春秋 十有三春秋

逝者已如水 逝く者は已に水の如し

天地無始終 天地始終無く

人生有生死 人生生死有り

安得類古人 安くにか古人に類して

(意味 生まれてから十三回の春と秋を過ごしてきた。水の流れと同じように時の流れは元へは戻

らない。天地には始めも終わりもないが、人間は生まれたら必ず死ぬ時がくる、なんとしてでも昔の

偉人のように、千年後の歴史に名をつらねたいものだ)

三樹三郎が朗詠を終えると、佐馬五郎は目を丸くして「三樹三郎先生のご尊父は、誠にこの詩を十三歳のときに詠まれたのですか」

「そうや。亡父は元服を前におのれの夢を詠んだ。思えば、亡父は少年のころに抱いた志を胸に人生を生きられたのや」

「私は十四歳になりますが、まだ将来の夢が定まっておりません」

「心配いらぬ。わしも将来など考えず、過ごしてきた。大半の少年はそのようなもので、亡父は特別であったのだろう」

「少し安心したしました」

「ただ、わしは八歳で父を失った。父のいない暮らしは、むなしく、味気ないものやった。それに比べ、佐馬五郎殿はご尊父も、ご祖父もご健在だ。今後なにかにつけてご助言してくださるやろう。心強い限りでないか」

三樹三郎は漢詩の作り方についても教えた。絶句、律詩、古詩の違い、韻の踏み方、起承転結については、頼山陽が作ったとされる俗謡を引用した。

起句 京の五条の糸屋の娘

承句 姉は十八妹は十五

転句 諸国大名は弓矢で殺す

結句 糸屋の娘は目で殺す

「たかが俗謡と笑うではない。転句は見事で、転句と結句で韻を踏んでいるところもよい。もっとも必ずしもこのように基本通りに詠めるとは限らない。目下、わしもご祖父の願いで、書にすべき漢詩を詠んでいるところなのだが、思うような転句が浮かばなくて往生しておる」

「どのような漢詩でございますか」

「江差らしい風景をというご希望で、お庭を拝見しにいった。しかし庭よりそこから見た篠山が雪をいただく様子に心を引かれて、起句の篠山雪を帯びて洋空に立つ、掩映す暁波藍碧の中までは詠めたが、転句のところで迷っている」

篠山というのは「笹山」とも柿、江差の東にある標高六一一メートルの山である。古くから住民の信仰に対象となり、豊漁豊作祈願のお参りが行われている。

「転句では、視点を変えなければならないのですね」と佐馬五郎がいった。

「飲みこみがはやいな。転句ではがらりとした場面転換が必要や。しかも結句では、再び起句と承句に戻って行く流れにしなければならない」

三樹三郎が呻吟しつつ、後に詠んだ句は、転句、結句も含めて次のようなものになった。

篠山帯雪立洋空 篠山雪を帯びて洋空に立つ

掩映暁波藍碧中 掩映す暁波藍碧の中

江刺江頭幾千戸 江刺江頭幾千の戸

無窓不納白玲瓏 窓として白玲瓏を納めざるなし

(意味 雪を戴く篠山が広い空に聳えており、その姿は暁の濃い青緑色の海に映っている。江差の海辺には多くの家が建ち並び、窓から白く光り輝く景色が眺められない家はない。

実は山陽が九州遊歴をした際、桜島で詠んだ中に次の漢詩がある。

桜島突出海湾間 桜島海湾の間に突出す

一碧瑠璃撃髻鬟 一碧の瑠璃髻鬟(けいかん)を撃つ

鹿児城中家幾万 鹿児城中家の幾万

無窓不納紫孱顔 窓として紫孱顔(さんがん)を納めるなし

(意味 桜島は海湾に突き出ていて、波のしぶきが鬟を撃つ。鹿児島城下には何万という家が建ち並び、窓からもそそりたつ桜島の紫の岩壁が見えない家はない)

三樹三郎は、父山陽が旅人として九州遊歴をした姿と己の姿を重ねあわせていた。南方の地と北方の地との違いこそあるが、異郷に立つことで父を感じていたのである。

さらにいえば、三樹三郎の祖父頼春水には、若き日に松島を訪れて詠んだ漢詩がある。

平湾無数点青螺 平湾無数青螺を点ず

月明宛似龍燈出 月明か宛ても似たり龍燈の出るに

分付光輝夜色多 光輝分付して夜色多し

(意味 一面瑠璃色の海は、静かで波立っていない。平らな湾には無数の島々が青い巻貝のように点在している。月明かりはあたかも竜宮城を照らすように分散して、夜の雰囲気はすばらしい。

三樹三郎は漢詩を通して、祖父、父、自分の三代がつながり合っていることを佐馬五郎に教えようとしたのである。